FORTB I LDUNG

01 / 2017

K I N D E R Ä R Z T E

.

SCHWEIZ

30

Muttermilch – mehr als adaptierte Kuhmilch

D

ass Muttermilch die natürliche und auch beste Er-

nährung für jeden Säugling ist, wissen wir spätestens

nach sorgfältigem Studium aller gängigen Reklamen für

Pulvermilch. Doch wie entsteht diese «Muttermilch» und

was zeichnet sie im Vergleich zur Pulvermilch aus? Dazu

möchte ich in diesem Artikel mit Blick auf die faszinieren-

de Herstellung der Muttermilch eingehen.

Die Brustdrüse

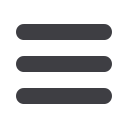

Jede Frau und insbesondere jede Mutter hat ein kleines

Wunderwerk der Natur erhalten – ihre Brust. Das Wis-

sen um dieses «Wunderwerk» ist für mich ein beson-

ders wichtiges Argument in der Stillberatung von jun-

gen und älteren Müttern. Die Brust besteht aus einer

Brustdrüse

(Fig. 1),

welche im Verlauf der Schwanger-

schaft von einigen wenigen Zweigen in einen wahren

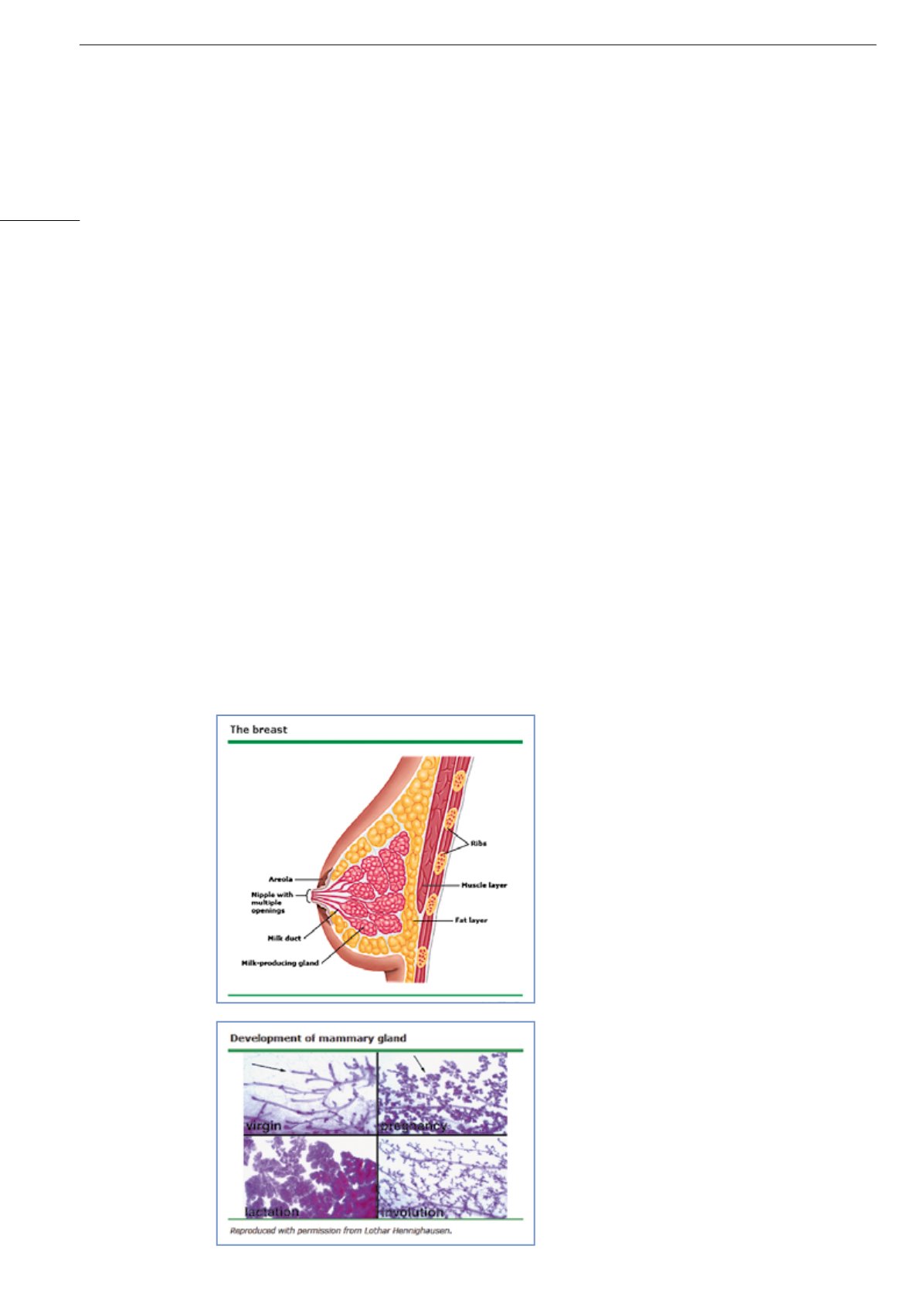

Drüsenbaum knospen. Dies wird in

Fig. 2

ersichtlich und

zeigt, wie schön sich der Körper auf die bevorstehende

Ernährung des Kindes vorbereitet. Mit der Geburt be-

ginnt die Produktion der eigentlichen Muttermilch, auf

welche ich nun eingehen möchte.

Die 5 Transportmechanismen der Brustdrüse

Wir kennen heute 5 Wege der Sekretion der Brust-

drüsenzellen, welche benötigt werden, um die Mutter-

milch dem Säugling alters- und mahlzeitengerecht

zu präsentieren. Es handelt sich um 1) die Exocytose,

2) die reverse Pinocytose, 3) die Transcytose, 4) den api-

kalen Transport und 5) die Diapedese beziehungsweise

den parazellulären Transport. Mit jedem dieser Mecha-

nismen werden gewisse Ernährungsstoffe, aber auch

zelluläre Elemente ins Lumen der Drüse transportiert,

woraus schliesslich die eigentliche Muttermilch ent-

steht.

Die Exozytose ist der klassische Transportweg für Mo-

leküle, welche in der Zelle synthetisiert werden. Dies

sind vor allem Proteine und Lactose. Sie werden vom

Golgi-Apparat (einem Teil des Endoplasmatischen Re-

tikulums) in Micellen gerichtet an die apikale Zellwand

transportiert. Diese Micellen vereinen sich mit der Zell-

wand, wodurch der Inhalt gegen aussen (d. h. das Lu-

men) ausgeschüttet und somit zu einem Teil der Mut-

termilch werden

(Fig. 3).

Etwas komplizierter ist die reverse Pinocytose. Dabei

schnürt sich die Zellwand apikal ab und in den entste-

henden Vesikeln sammeln sich Zellbestandteile der Drü-

senzelle, wie z. B. Ribosomen oder Mitochondrien, wel-

che so in die Muttermilch und damit den kindlichen

Darm gelangen

(Fig. 4).

Bei der Transzytose werden intakte maternelle Prote

ine – wie z. B. Hormone, Immunglobuline oder Albumin

– direkt per Pinocytose basal in die Drüsenzelle gelotst

und nach Passage apikal mittels Exozytose ins Lumen

abgegeben

(Fig. 5).

Ähnlich gibt es auch einen direkten Porenabhängigen

Prozess, den sogenannten Apikalen Transport. Hierbei

wird vor allem Flüssigkeit, nämlich Wasser transportiert,

was je nach Muttermilch bis zu 90% der eigentlichen

Milch ausmacht. Dieser sehr effektive Transport wird er-

möglicht durch eigentliche Poren im basalen und auch

apikalen Bereich der Zelle. Innert kurzer Zeit kann ein

Mehrfaches des eigentlichen Zellvolumens umgesetzt

werden.

Der letzte und sicher interessanteste Transportmecha-

nismus ist die Diapedese

(Fig. 6).

Dabei können hoch-

molekulare Substanzen oder gar ganze Zellen die sonst

fixe Verbindung zwischen den einzelnen Drüsenzellen

(tight junctions) überwinden und dadurch direkt ins Lu-

men der Drüse gelangen. Dies wird vor allem von müt-

terlichen immunologischen Zellen z. B. Makrophagen,

wahrscheinlich aber auch von anderen Zellen, (z. B.

mütterliche Darmbakterien) genutzt, welche so in die

Muttermilch gelangen.

DR. MED.

RAFFAEL GUGGENHEIM,

VORSTAND KIS

Fig. 1: Der Aufbau

der Brust.

Quelle: Up to date

®

Fig. 2: Entwicklung

der Brustdrüse.

Quelle: Up to date

®