33

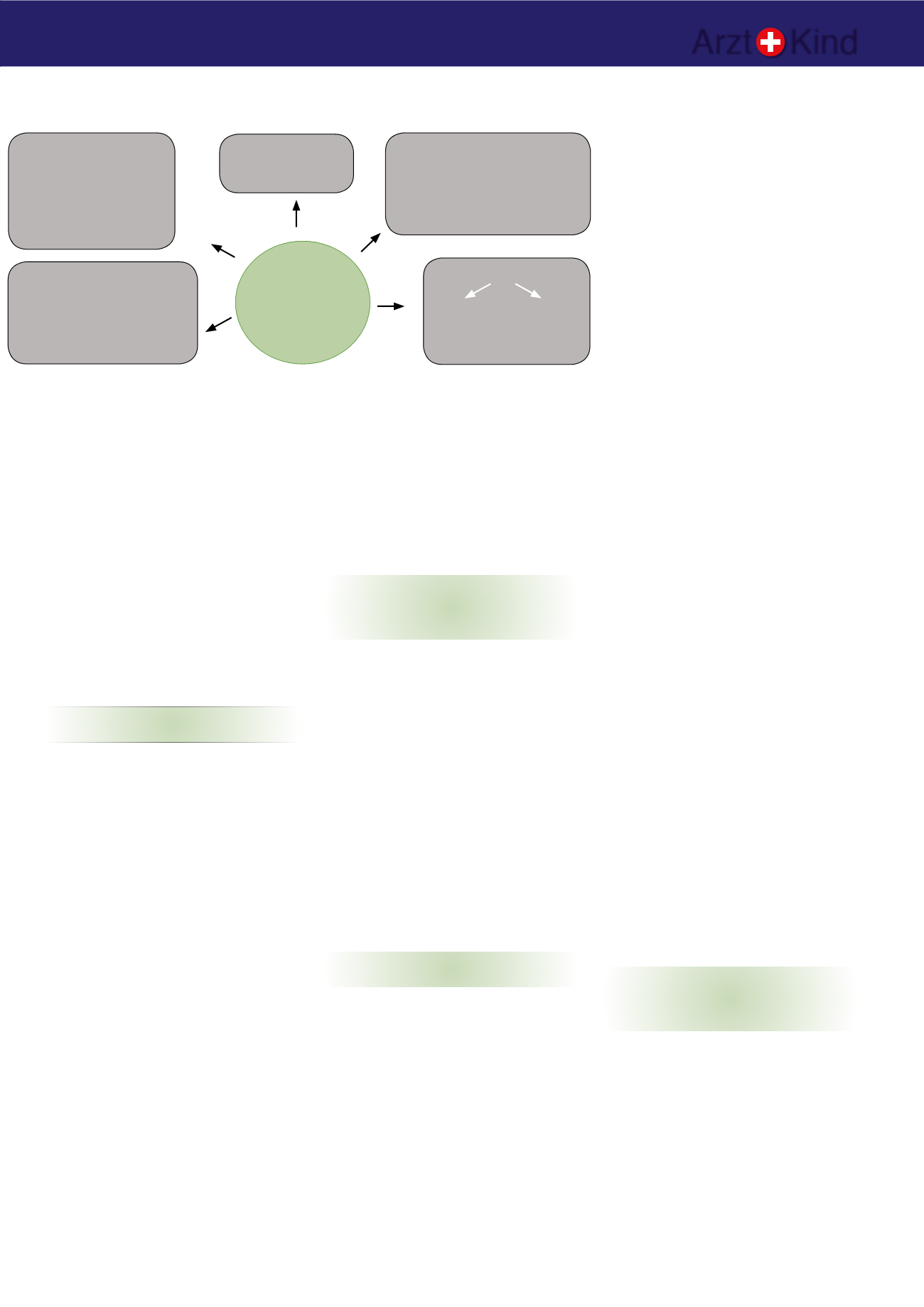

Verdauung und

Absorption von Nährsto en

und Flüssigkeiten

- Ernährungszustand

- Flüssigkeitshaushalt

- Normale Stuhlfrequenz

und –konsistenz

Mikrobiota

- hohe Diversität

- günstige Zusammensetzung

- keine bakterielle Überwucherung

- keine Störfaktoren

(Antibiotika, Infektionen)

Darm – Hirn - Achse

- Gute Lebensqualität

- Positive Stimmung

- Ausgeglichene Serotoninproduktion

- Normale Funktion des

enteralen Nervensystems

Abwesenheit von

gastrointestinalen

Erkrankungen

Immunfunktion

- Darmbarriere

- Systemische Immune ekte

Abwehr

Toleranz

Hauptaspekte eines

gesunden

Gastrointestinaltraktes

Abb. : Hauptaspekte der Darmgesundheit

[

5

]

Arzt Kind

im menschlichen Körper, wobei deren kol-

lektive genetische Information 150 x mehr

Gene als das menschliche Genom zählt. [3]

Der Großteil der physiologisch im Darm vor-

kommenden Spezies ist obligat anaerob und

es wird angenommen, dass etwa 99% jener

Keime mit traditionellen Methoden nicht

kultiviert werden können. Erst die Entwick-

lung kultur-unabhängiger Methoden, die auf

Genotypisierung anstelle von traditioneller

Kultivierung und Phenotypisierung beruhen,

ermöglichte es, das volle Ausmaß dieser mik-

robiellen Vielfalt zu erfassen [3]

Zusammensetzung der Mikrobiota

Von den bisher ca. 1.000 unterschiedlichen im

Darm von Menschen nachgewiesenen Spe-

zies, kommen etwa 160 bei jedem einzelnen

von uns vor. [4] Es gibt große Unterschiede

in der individuellen Zusammensetzung der

Darmmikrobiota, wobei eine hohe Diversi-

tät als günstig für den Wirt angesehen wird.

Jede Mikrobiota ist einzigartig und stellt eine

„Signatur“ dar, ähnlich einem Fingerabdruck.

Die Hauptcharakteristika dieser individuellen

Mikrobiota festigen sich schon früh im Leben

eines Menschen. Nach starken Schwankun-

gen in den ersten Lebensjahren entwickelt

sich etwa ab dem 2. Lebensjahr eine über

unser Leben weitgehend stabile Mikrobiota.

Diese wird von 4 Stämmen dominiert, den

grampositiven Firmicutes und Actinobacte-

ria sowie den gramnegativen Proteobacteria

und Bacteroidetes. [5]

Dabei variiert deren Dichte und Zusammen-

setzung in den einzelnen Abschnitten des

Gastrointestinaltraktes – beein usst durch

pH-Wert, gastrointestinale Sekrete (Säure,

Enzyme, Schleim), Nahrung und gastrointes-

tinaler Motilität – erheblich. Vom Magen bis

rend der Schwangerschaft Stressoren ausge-

setzt waren, signi kant niedrigere Konzentra-

tionen an Bi dobakterien und Laktobazillen

im Stuhl. [8] Auch die perinatale Gabe von

Antibiotika führt zu einer verspäteten Kolo-

nisierung mit diesen Mikroben, denen güns-

tige Eigenschaften zugeschriebenwerden. [9]

Eine deutliche Zunahme an Bi dobakterien

beim Neugeborenen konnte hingegen durch

die Gabe eines Probiotikums (Lactobacillus

rhamnosus) in der späten Schwangerschaft

erreicht werden. [10] Kinder von Müttern, die

in der Schwangerschaft rauchten, haben ein

erhöhtes Risiko ein Reizdarmsyndrom zu ent-

wickeln. Dies wird unter anderem mit einer

nikotinbedingten Änderung der Mikrobi-

ota beim Neugeborenen in Zusammenhang

gebracht. [11] Auch die Schwangerschafts-

dauer dürfte einen Ein uss auf die mikrobi-

elle Besiedelung beim Neugeborenen haben.

Es konnte gezeigt werden, dass diese bei

Frühgeborenen langsamer abläuft und eine

geringere Diversität als bei Reifgeborenen

aufweist. Zusätzlich führen auch eine ver-

zögerte enterale Ernährung, die aseptische

Umgebung sowie häu ge Antibiotika-Gaben

zu einer verzögerten oder gestörten bakteri-

ellen Besiedelung bei Frühgeborenen. Verän-

derte Diversität, Unreife des Immunsystems

und eine instabile Darmbarriere begünstigen

die Invasion von pathogenen Keimen, wes-

halb eine anormale Mikrobiota unter ande-

rem mit dem Auftreten einer Neugebore-

nensepsis und gastrointestinalen Störungen,

einschließlich einer Nekrotisierenden Ente-

rokolitis (NEC), in Zusammenhang gebracht

wird. [12]

Die Beobachtung, dass die Anzahl an Prote-

obakterien im Zeitraum von 1 bis 2 Wochen

vor dem Auftreten einer NEC bzw. einer Late-

onset Sepsis im Vergleich zu gesunden Kon-

trollen erniedrigt ist, erö net ein Fenster für

mögliche therapeutische Intervention. [13]

Peri- bzw. postnatale Ein üsse auf die

Darmmikrobiota

Während und unmittelbar nach der Geburt

wird der Organismus des Kindes mit Mikro-

ben vonMutter und Umwelt konfrontiert und

ein neues komplexes mikrobielles Ökosystem

beginnt sich im Darm zu entwickeln. Bereits

vier Stunden nach der Geburt können Bak-

terien im Mekonium nachgewiesen werden.

[3] Diese initiale Besiedlung des Darms des

Neugeborenen resultiert aus dem direkten

Kontakt mit umgebendenMikroben undwird

zum Dickdarm nimmt die bakterielle Besied-

lungsdichte bei steigendem pH-Wert und

entsprechend den Verdauungsfunktionen

stets zu. Im Kolon beispielsweise ndet sich

eine hohe Dichte und Diversität an Bakterien,

um unverdaute Nahrung zu fermentieren.

Mikrobielle Besiedelung des Darms –

Ein uss zahlreicher Faktoren

Es gibt zunehmend Hinweise darauf, dass

der Prozess der mikrobiellen Besiedelung

und die Entwicklung einer optimalen Wirt-

Mikroben-Symbiose während der frühen

Kindheit einen starken Ein uss auf physio-

logische Prozesse, Sto wechselfunktio-

nen und die Entwicklung des Immunsys-

tems haben und somit von entscheidender

Bedeutung für Gesundheit und Krankheit im

weiteren Leben sind. Neben demWirt-Geno-

typ kommt Umweltfaktoren eine wesentli-

che Bedeutung zu, was dadurch verdeutlicht

wird, dass sich die Spezies bei eineiigen Zwil-

lingen nur in 50-80 % gleichen. [6]

Pränatale Ein üsse auf die Darmmikrobiota

Lange Zeit wurde der intrauterine Bereich

samt Fetus als steril angesehen. Dieser

Ansicht widersprechen die Ergebnisse einiger

Studien, die diverse kommensale Bakterien

in Nabelschnurblut, Amnion üssigkeit, Pla-

zenta und Mekonium nachweisen konnten.

[7] Neben dieser „pränatalen Flora“, deren

genaue Bedeutung noch zu klären ist, dürften

bei der mikrobiellen Darm-Besiedelung von

Neugeborenen auch verschiedene externe

Faktoren eine Rolle spielen. So haben z.B.

Nachkommen von A enmüttern, die wäh-