FORTB I LDUNG

01 / 2017

K I N D E R Ä R Z T E

.

SCHWEIZ

22

bleme der Oromotorik, Infantile Anorexie (immer mit

Gewichtsverlust), posttraumatische Fütterstörungen so-

wie Essverweigerung als Ausdruck einer emotionalen

Störung. (Eine vollständige Auflistung der klinischen

Essstörungen der frühen Kindheit siehe

Tabelle 2)

.

Hinweise für Interventionsbedarf:

Untergewicht

verlangt ohnehin zunächst eine Ab

klärung eventueller körperlicher Ursachen der Gedeih

störung. Idealerweise findet parallel dazu bereits eine

psychologische Begleitung der Familie statt.

Anamnese

Berichtete Auffälligkeiten im Essverhalten, die auch bei

normalgewichtigen Kindern auf frühkindliche Essstö-

rungen hinweisen können:

– Kind zeigt keine eindeutigen Signale für «Hunger», isst

nur kleine Mengen und hat kein Interesse am Essen

– Kind reagiert negativ auf neue Nahrungsmittel,

würgt, erbricht

– Kind kann keine altersadäquaten Konsistenzen verar-

beiten (kaut z. B. noch nicht mit 20 Monaten)

– Kind wird im Schlaf mit der Flasche ernährt

– Kind braucht zum Essen immer mehr Ablenkung

– Kind verweigert das «Gefüttertwerden», akzeptiert

aber sofort Fingerfood

– Starke Kontrolle der Eltern bei Mahlzeiten

– Dauer der Mahlzeiten >45 min/Mahlzeit

– Dauer der Beschäftigung mit Essen >5 h/Tag

– Eltern haben selbst aufgehört, mit Kind zu essen

– Die Probleme ums Essen dominieren den Familien

alltag und verhindern andere Aktivitäten

– Die Eltern berichten, sie hätten schon «alles probiert»

und profitieren nicht mehr von Ratschlägen

Beobachtung

Den grössten Aufschluss über die Problematik bekommt

man, wenn man das Kind direkt beim Essen beobachten

kann. Die Eltern können ein Video von einer Esssituation

erstellen und mitbringen. Noch aufschlussreicher ist es,

gemeinsam mit der Familie zu essen. Statt über das Kind

zu sprechen, kann sein Essverhalten und das seiner Eltern

direkt beobachtet werden. Das Kind kann sich in all sei-

nen Facetten zeigen, wir bekommen einen Eindruck von

Motorik, Sensorik, vom Entwicklungsstand, Kommunika-

tionsverhalten und vom szenischen Gestalten der Esssitu-

ation innerhalb der Familie. Darüber hinaus ergeben sich

bereits zahlreiche Möglichkeiten für Mikrointerventionen.

Fallbeispiel

Ich treffe den 14 Monate alten Mathis und seine El-

tern zu einem ersten Termin im Restaurant des Kinder-

spitals. Auf dem Weg von der Poliklinik zum Restaurant

hatte er mit verhaltener Neugier intensiven Blickkon-

takt zu mir aufgenommen. Mathis wirkt altersentspre-

chend entwickelt, aufgeweckt und fröhlich. Auf die vie-

len Reize im Restaurant reagiert er mit Interesse und

lässt sich auf ein kleines Spiel ein, während wir den Platz

an einem Tisch vorbereiten. Die Eltern wirken sehr an-

gespannt, äussern, wie froh sie sind, dass sie kommen

durften. Sie hätten das Gefühl, dass niemand sie ernst

nehme. Sowohl die Mütterberaterin als auch der Kinder-

arzt sagten immer, das Kind sei normal entwickelt und

«sehe doch gut aus». Niemand könne jedoch ermessen,

welch grosse Probleme und Sorgen sie zu Hause hätten:

Mathis werde immer noch hauptsächlich von Mutter-

milch ernährt. Diese verlange er mit grossem Nachdruck,

vor allem auch nachts (bis zu 7 Mal). Jegliche Versuche

mit halbfester und fester Nahrung seien gescheitert. Ne-

ben der Muttermilch von der Brust akzeptiere Mathis nur

Wasser aus der Trinkflasche sowie eine bestimmte Quark-

sorte (Himbeerquark von der Migros), die man ihm geben

könne, während er einen Film auf dem iPad schaue. So-

bald andere Nahrung sich ihm annähere, würge oder er-

breche er. Die Eltern sind überrascht von meiner einzigen

Anweisung (alle Erwachsenen essen), lassen sich schliess-

lich darauf ein, für sich etwas zu essen zu holen. Im Ver-

lauf des gemeinsamen Mittagessens verfolgt Mathis neu-

gierig das Geschehen, lässt sich auf kleine Spiele mit dem

von mir mitgebrachten Kindergeschirr und kleinen Men-

gen Esswaren ein. Er beginnt, Nahrungsmittel vorsichtig

mit den Fingern zu explorieren. Sobald ein Elternteil ver-

sucht, Mathis etwas einzugeben oder ihm etwas zu essen

anbietet, reagiert das Kind mit heftiger Abwehr, Weinen

und Wegdrehen. Beim Anblick des Löffels fängt er an zu

würgen. Als ich die Eltern bitte, jegliche Fütterversuche

und Angebote für eine Weile zu unterlassen, schaut mich

Mathis mit grossen Augen intensiv an. Die Eltern konzen

trieren sich nun darauf, mir ihre grosse Not zu schildern,

den Druck in der Grossfamilie, ihr Gefühl, die einzigen

zu sein, die nicht mal ihr Kind zum Essen bringen kön-

nen. Sie wundern sich, dass Mathis bisher noch nicht er-

brochen hat, was er sonst während Mahlzeiten meist tut.

Mathis hat sich inzwischen mit dem Zerkleinern von Pom-

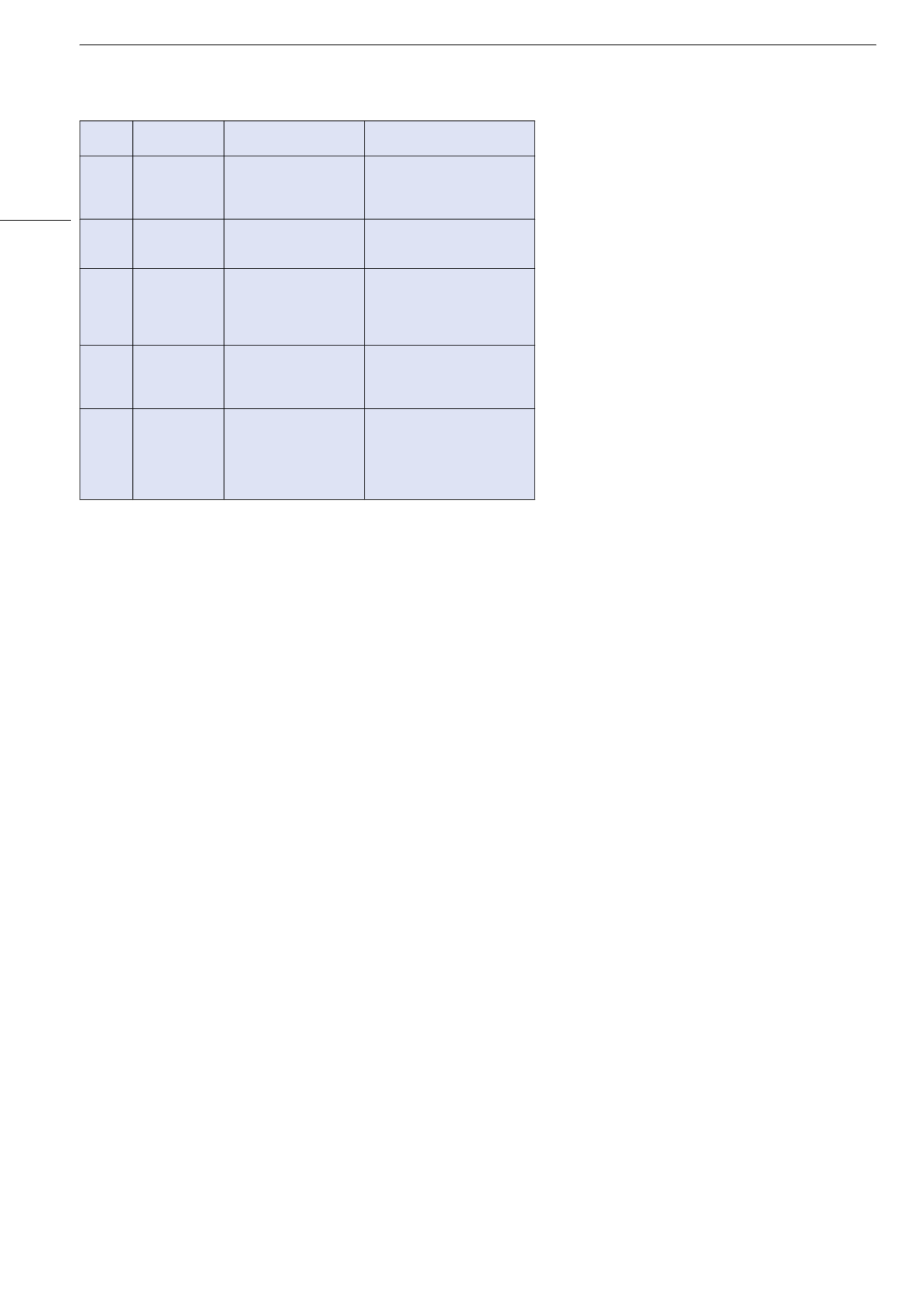

Alter/

Monate

Entwicklungs-

thema

In Bezug aufs Essen

Anforderung an Beziehung

Pränatal

Körperliche Einheit

mit Mutter

Ernährt werden über Nabel-

schnur; Partizipation an von

Mutter bereitgestellten Sinnes-

eindrücken

Kind: orale Selbststimulation

Eltern: Ausrichtung auf Elternrolle,

das fantasierte Kind

0–4

Symbiose;

basale Zustands

regulation

Saugen lernen (Kraft, Koor-

dination); Hunger erkennen,

Hunger und Sattheit regulieren

Kind: Hunger/Sattheit signalisieren

Eltern: Signale richtig deuten und

adäquat reagieren

4–6

Welt der Objekte

entdecken

Orale und taktile Exploration;

Übergang zum Löffel 1 und

erste Beikost

Kind: Aufmerksamkeit auf Essen

fokussieren

Eltern/Beziehung: Erste Konflikte von

Nähe und Distanz müssen bewältigt

werden

6–12 Bindung – Tren-

nung; beginnende

Individuation

Übergang zum Löffel 2; selbst-

ständigeres Essen, Koordi

nation zwischen Hand- und

Mundmotorik

Kind: Kooperation

Eltern: Feinfühligkeit

Konflikt: Abhängigkeit versus Auto-

nomie

12–30 Individuation,

Autonomie,

Objektpermanenz,

Mentalisierung

Essen vom Tisch;

Das Kind wird in die grössere

(Tisch-)Gesellschaft eingeführt.

Kind: den eigenen Willen erkennen

und mit dem der anderen in Einklang

bringen; Ängste bewältigen; Kompro-

misse eingehen lernen, verhandeln

Eltern: Regeln und Esskultur der

Familie entwickeln

Tabelle 1: Entwick-

lungsaspekte und

Essen.

(Die Monatsangaben

entsprechen Durch-

schnittswerten und

können stark variieren).